Ist Bares Wahres oder war es das mit Barem? – Andreas Bangemann

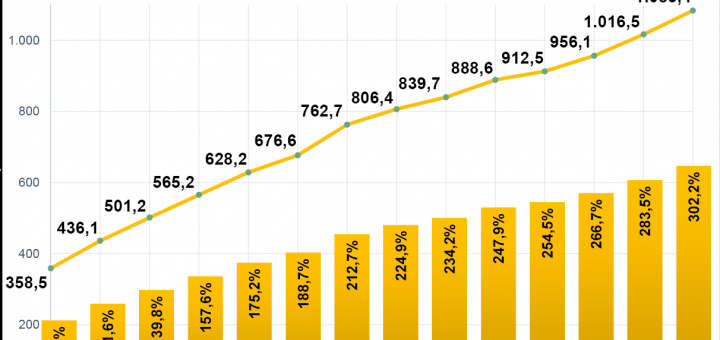

Bargeld und negative Zinsen – Zusammenhänge, Fakten und Lösungen — Ökonom Kenneth Rogoff heizen die Diskussion zur kompletten Abschaffung von Bargeld an. Für Deutschland sei das völlig ausgeschlossen, heißt es hingegen aus dem Finanzministerium. Noch lautstarker ist der Widerspruch aus der Deutschen Bundesbank. — Aus dem Haus des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble erwägt…

Aktuelle Kommentare