Kategorie: Zeitschriftenarchiv

Minuszinsen – Wer gewinnt, wer verliert? – Andreas Bangemann

Mythos vom „Kleinen Sparer“ – Warum niedrige Zinsen für viele Geldanleger von Vorteil sind. – Zusammenfassung: Für Geldanlagen bekommt man welche – für Kredite muss man sie bezahlen: Zinsen. Oft wird jedoch übersehen, dass man auch Zinsen bezahlt, wenn man überhaupt keine Schulden hat. Zinsen stecken nämlich in allen Preisen und…

Zu den Waffen greifen – Offener Brief von Jürgen Todenhöfer

Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck überraschte im Januar 2014 vieler seiner Landsleute, als er zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz dafür plädierte, Deutschland müsse sich – auch militärisch – stärker für Sicherheit und Menschenrechte einsetzen. Das führte zu kontroversen Diskussionen darüber, ob wir uns auf Kriege vorbereiten müssten, die nicht mehr…

Der mühsame Weg… – Pat Christ

Noch gibt es keinen „MittelFranken“. Über Umwege wirbt der Verein Regio-Mark für eine Komplementärwährung. er nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, wird es kaum schaffen, zeitlebens einen solchen zu bekommen. Denn Geld fließt gewöhnlich zu denen, die Geld haben. Es sei denn, es handelt sich tatsächlich um…

Der eine kann dies… – Bericht von Andreas Bangemann

„Wirkgeld statt Würggeld“ – Der „Regionalgeld Schleswig Holstein e.V.“ feierte das 10-jährige Jubiläum seines „KannWas“ Dr. Frank Schepke, Bio-Landwirt und ehemaliger Olympia-Goldmedaillengewinner im Rudern, war 2004 Initiator und Mitbegründer des Vereines, der bis heute die Regionalwährung für Schleswig Holstein trägt. Angetreten, um sich für ein besseres Geldsystem einzusetzen, bewies das…

12 Stunden Goldener Schlaf – Claudia Pflug

Lieber Herr Bangemann, wir hatten Ende letzten Jahres miteinander telefoniert, da ich Ihnen meine neue Anschrift mitgeteilt hatte. Außerdem war mein kleines Baby unterwegs. Teresa Marie Mildred ist inzwischen schon über drei Monate alt. Im Hinblick auf die Ziele Ihrer Zeitschrift – die Kritik des Kapitalismus, oder besser, die Überwindung…

Die „Schöne aus Marienhöhe“ darf nicht sterben – Pat Christ

Saatgutaktivisten kämpfen gegen die geplante Novellierung einer EU-Verordnung – Radieschen, Mohn und Zitronenbasilikum, Obsidian, Slim Jim und Wilde Rauke: Dutzende Raritäten und bewährte Hausgartensorten gab es im Februar beim Saatgut-Festival im unterfränkischen Iphofen zu bestaunen und zu erwerben. Stargast der Veranstaltung, die mehrere hundert Besucher von teilweise weither anzog, war…

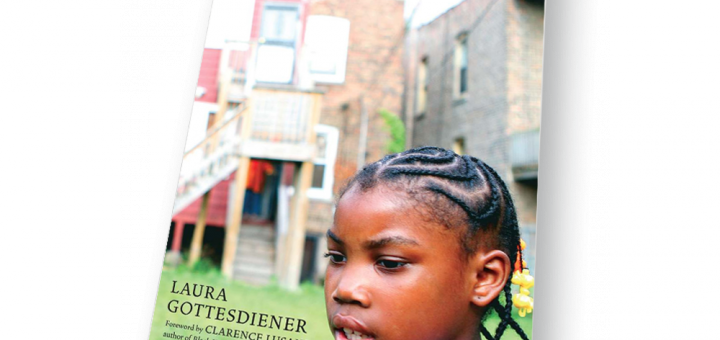

Schon wieder – Laura Gottesdiener

Die Preise für Eigenheime steigen! Die Baukonjunktur springt wieder an! Die Krise ist überwunden! Seit einiger Zeit bejubeln die Medien in den USA die wundersame Wiederauferstehung der Immobilienmärkte. Was sich hinter dem ganzen Tamtam verbirgt, erfährt man nicht. In der Branche breitet sich seit knapp zwei Jahren eine komplett neue…

Der Strudel in die Sucht – Karl-Dieter Bodack

• Steuern werden als „Last“ bezeichnet, als „Belastung“ empfunden, von der man sich „befreien“ sollte;

• „Steuerersparnis“ wird hoch geschätzt, erhält gesellschaftlichen Wert, es gründen sich Unternehmen, die Steuer„ersparnis“ als Dienstleistung anbieten und dafür gute Honorare verlangen;

• In Gesprächen lobt sich jeder, der es geschafft hat, Steuern zu „sparen“, andere erkundigen sich, es entsteht eine Art neuer Volkssport des „Steuersparens“, mit einem gesellschaftlichen

Wert wie er seinerzeit dem Sparbuchsparen zukam;

• Von den Politikern wird gefordert, dass sie alles Wünschenswerte schaffen, Theater, Schulen und Kindergärten, Hilfe für Familien, die Volkshochschule, Umgehungsstraßen, Bürgerparks, Kinderspielplätze, mehr Busverbindungen schnellere Zugverbindungen;

• Politiker werden geschätzt, die das schaffen, Steuern zu senken und gleichzeitig möglichst alle Wünsche erfüllen;

• Die Folgekosten werden ignoriert: Was der Spielplatz monatlich in der Pflege, das Theaterensemble pro Zuschauer, der Park pro Spaziergang kostet, ist tabu, niemand spricht darüber,

keiner will es wissen;

• Bürger sparen als Vorsorge für schlechtere Zeiten oder fürs Alter, bringen Geldbeträge zu Banken, verlangen möglichst hohe Zinsen dafür;

• Die Kommunen, Länder und der Bund brauchen viel mehr Geld als sie einnehmen, leihen es von den Banken, richtiger von den Bürgern mit dem Versprechen („Bundesschätze“), es zurückzuzahlen;

• Berühmt wird ein Politiker nicht mit einem Park für ein paar Millionen, sondern erst mit einem „Freizeitpark, der ein paar hundert Millionen kostet;

• Anfängliche Millionen-Anleihen werden zu Milliarden-Anleihen;

• Politiker werden gefeiert, wenn Sie als „Überväter“ wissen, was den Bürgern guttut und wenn sie das auch gegen Widerstände all derer, die mangels Einsicht dagegen sind, durchdrücken;

• Die Zinsen für die Kredite beanspruchen mehr und mehr Anteile aus den Steuergeldern;

• Die Kreditsummen steigen, weil mehr und mehr Steuergelder von Zinszahlungen absorbiert und gleichzeitig die Projekte immer größer werden;

Das transatlantische Freihandelsabkommen – Wolfgang Berger

Finanzielle Massenvernichtungswaffen fahren die Ernte ein -

»Le Monde diplomatique – die französische

Zeitung für auswärtige Beziehungen

– bezeichnet das transatlantische

Feihandelsabkommen TAFTA

(Transatlantic Free Trade and Investment

Agreement) als „Staatsstreich in Zeitlupe“.

In geheimen Verhandlungen wird

es von den mächtigsten Konzernen der

Welt, die von 600 Industrieverbänden

vertreten werden, vorbereitet. Gesetze

benachteiligen immer diejenigen, die

bei ihrer Verfassung nicht dabei sind.

Dabei wird der Mensch „wie ein

Konsumgut betrachtet, das man

gebrauchen und dann wegwerfen

kann“, schreibt Papst Franziskus

im Evangelii Gaudium und fügt hinzu:

„Diese Wirtschaft tötet“. Sie tötet die

Würde, die Freiheit und den Sinn des

Lebens der meisten Menschen.

Vielleicht hat Benito Mussolini den

Begriff Faschismus passend definiert:

„Die Fusion zwischen Großkonzernen

und Staaten“. Wie ist dieser

Vernichtungsfeldzug geplant worden?

Wie wird er durchgeführt?

Das Killer-Spiel

„Live and let die“

(Lebe und lass andere sterben)

Banken vergeben Kredite gegen Sicherheiten.

Jeder Firmenchef und jeder

Hauseigentümer weiß das. Bei

der Kreditprüfung wird meist ein

Fünftel Eigenkapital verlangt. Für die

Banken selbst gilt diese Regel nicht.

Große Banken arbeiten mit 95 Prozent

Fremdkapital und hebeln so den

Ertrag auf ihr eigenes Kapital. Eine

Million Gewinn bleiben eine Million,

wenn das Geschäft mit Eigenkapital

finanziert wird. Bei fünf Prozent Eigenkapital

erhöht sich der auf das

Eigenkapital bezogene Gewinn dann

fast um das zwanzigfache.

Damit rechtfertigen die Banken die Millionengagen

Ihrer Topmanager, die diese

Gewinne „erwirtschaften“ – oder

sollen wir besser „ergaunern“ sagen?

Die Versuchung ist groß, dabei Risiken

einzugehen, die die Bank selbst nicht

auffangen kann. Gilt die Bank als systemrelevant

weil sie „too big to fail“ (zu

groß zum Scheitern) ist, werden ihre Verluste

auf die Steuerzahler abgewälzt.

So sind die Staatsschulden explodiert

und ganze Länder in den Bankrott getrieben

worden. In der Krise waren die

Staaten dann „too week to act“ (zu

schwach zum Handeln).

Der ersten Testläufe für dieses Spiel

sind vor zehn Jahren vorbereitet worden:

Niedrige Hypothekenzinsen und

die Erwartung steigender Immobilienpreise

haben auch Subprime-Kreditnehmer

(das sind solche mit schlechter Bonität)

in den USA zu Hauseigentümern

gemacht. Diese Kredite wurden zu „Derivaten“

(abgeleiteten Wertpapieren)

gebündelt und mit kurzfristigen Rückkaufvereinbarungen

(„Repos“: Sale and

Repurchase Agreements) weiterverkauft.

Hank Paulson – von 1999 bis 2006 CEO

(Vorstandsvorsitzender) der Investmentbank

Goldman Sachs – hat die

US-Banken Bear Sterns und Lehman

Brothers in Derivatgeschäfte in Milliardenhöhe

eingebunden. 2006 ist Paulson

US-Finanzminister geworden. Danach

haben neue Gesetze „Derivate“

in „safe havens“ (sichere Häfen) verwandelt.

Das bedeutet: Eine Bank, die Wertpapiere

über Derivate besitzt, kann sie

beim Konkurs der Schuldnerbank behalten.

2008 konnten Bear Sterns und

Lehman Brothers ihre Verpflichtungen

zum Rückkauf der „Derivate“ gegenüber

Goldman Sachs und dem britischen Finanzunternehmen

Barclays nicht erfüllen;

sie brachen zusammen. Die beiden

siegreichen Banken hatten zwei Konkurrentinnen

„gefressen“.

Durch EU-Direktiven haben die Besitzer

von Derivaten auch in Europa bevorzugten

Gläubigerstatus. Während

es im regulären Insolvenzrecht eine

Bevorzugung von Gläubigern nicht

gibt, ist sie bei Derivaten jetzt die

Norm. Derivate in Verbindung mit Repo-

Geschäften schöpfen Geld ohne Sicherheiten.

Die eine Bank nimmt, die

andere gibt – und das im Kreislauf ad

infinitum. Dieses Killer-Spiel wird in

den USA „Live and let die“ (Lebe und

lass andere sterben) genannt.

Der Bürger und sein Staat – Gerhardus Lang

Gedanken zur „Besteuerung“ – Jeder Selbstständige beschäftigt für

teures Geld einen „Steuerberater“.

Was berät denn der? Doch nur, wie

man zu viel Steuern vermeidet. „Steuervermeidung“

ist der Sinn seines Daseins,

sonst nichts. Jeder macht das

so und befindet sich damit im gesetzlichen

Rahmen. Im Übrigen ist das

Steuerrecht noch im Stadium wie zu

Zeiten von Christi Geburt, dessen Eltern

zum Zwecke der Steuerschätzung

nach Bethlehem reisen mussten, um

der Obrigkeit, der wir „untertan sind

und die Gewalt über uns hat“, den

geschuldeten Obolus zu entrichten.

(Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die

Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit

ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist,

die ist von Gott verordnet, Römer 13,1)

Heute ist die Obrigkeit von den

Parteien ausgewählt immer noch

eine Obrigkeit, die Gewalt über

uns hat und die beschließt, was wir ihr

schulden. Diese als Finanzbehörde fungierende

Einrichtung ist ein Staat im

Staate, die in dieser Form schon Jahrhunderte

besteht. Sie hat schon zu Zeiten

der deutschen Kleinstaaten existiert,

hat sich mit dem ersten deutschen

Reich gefestigt, hat den ersten und den

zweiten Weltkrieg ohne Abstriche überstanden,

hat dem Kaiserreich das Heer

und die Flotte finanziert, hat die Weimarer

Republik mit Inflation und Deflation

überstanden. Dann hat sie ungebrochen

dem Diktator Hitler seine Großmachtspläne

finanziert und durfte danach die

Staatspleite „abwickeln“.

Nehmen und Geben

Wir, das Volk, von dem alle Staatsgewalt

ausgehen sollte, müssen nämlich

langsam anfangen, tatsächlich selber

zu beschließen, was wir für die Zwecke

des Staates ausgeben wollen. Aber das

wird uns verweigert, weil wir so etwas

angeblich nicht beurteilen könnten.

Gerade auf dem Gebiet des Steuerrechts

wissen die Mächtigen genau,

wie sie vorgehen müssen, denn die

Kuh, die man melkt, soll vom Gemolken-

Werden möglichst nichts merken,

es soll diskret zugehen (Grundsatz der

Unmerklichkeit der Besteuerung). Es

ist dieses das Prinzip der Spitzbuben,

dass die Leute, die bestohlen werden,

es nicht immer gleich merken, damit

nämlich der Dieb möglichst unerkannt

bleibt. Man hat es dem Gott der Diebe

– Merkur – abgelauscht: man soll

möglichst überhaupt nichts merken.

Das haben auch die Kaufleute und –

last, but not least – die Ärzte (deren

Gott auch Merkur ist!) an sich, unmerklich

das wegzuschaffen, was zu viel ist,

dorthin, wo es fehlt, wobei sich die drei

Berufe im real existierenden Leben gelegentlich

schlecht voneinander unterscheiden

lassen, weil sie manchmal im

Einzelnen als Gemengelage auftreten.

Inwieweit nun Politiker – insbesondere

Steuerpolitiker – einer der drei genannten

Kategorien angehören, ist so

leicht nicht auszumachen. Sie müssen

auch einerseits wegnehmen, damit sie

woanders hinzufügen können. Sie können

dabei ärztlich handeln, wenn sie

beabsichtigen, den kranken Zustand

in einen gesunden zu verwandeln und

wenn die ergriffenen Maßnahmen auch

zu diesem hehren Ziel führen. Vorgeben

tun es die Politiker meist lauthals, dass

genau dieses und nichts anderes ihre

Absicht sei. Rechnet man es dann allerdings

vor – oder auch nach –, so landet

zum Schluss das Weggenommene häufig

dort, wo sowieso schon zu viel ist,

und wird genau denen letztlich weggenommen,

denen es gut getan hätte.

Dabei sind die Wege der zu verteilenden

Beute oft so verschlungen, dass

die Spuren in die Irre führen, was auch

der Gott Merkur bald nach seiner Geburt

meisterlich beherrschte, indem er

die seinem Bruder Apollo gestohlenen

Rinder rückwärts in sein Versteck führte,

damit es so aussähe, als wären sie in

entgegen gesetzter Richtung gelaufen

Ja, die Frage ist berechtigt: lässt sich

das Ruder „herumwerfen“, oder auch:

lässt sich das oder die Steuer herumwerfen?

Wenn die See stürmisch ist,

ist das nicht so einfach, und manch

ein Schiff ist gekentert, weil das Steuer

zu schnell oder auch zu spät herumgeworfen

wurde. Deshalb ist es sicher

gut, wenn nicht zu schnell herumgeworfen

wird, wobei dann vor allem der

neue Kurs stimmen muss: es wird zwar

dauernd der Kurs gewechselt, aber wo

es letztlich hingehen soll, welches Ziel

erreicht werden muss, darüber macht

sich kaum einer Gedanken. Hauptsache

das Schiff fährt mal wieder in einer

anderen Richtung, egal wohin die Passagiere

eigentlich wollen.

Im Mittelpunkt aller steuerrechtlichen

Überlegungen steht heute der Mensch

nur im Hinblick auf den Widerstand,

den er der „legalen“ Enteignung entgegenbringen

wird, aber nicht, wozu das

Ganze eigentlich dienen soll. Die zentrale

Frage: „Was ist der Mensch?“ wird

ausgeklammert. Die einzige Antwort

darauf lautet heute: Der Mensch ist ein

(böser) Egoist, und deshalb muss man

ihn zum Wohltun führen, z. B. durch

Erheben von Steuern für das Gemeinwohl,

da dieses nicht egoistisch, sondern

altruistisch (gut) sei. So wird der

Mensch auch gegen seinen Willen anscheinend

von einem bösen zu einem

(jedenfalls teilweise) guten Menschen

gemacht, was vom Gesichtswinkel der

Ewigkeit her ihm wiederum nützt (jedenfalls

im höheren Sinn). Wozu sich

also noch Gedanken machen!

Fehlt den Menschen das Bewusstwerden? – Richard Steinhauser

Gedanken zu Charles Eisenstein: „Die schönere Welt, von deren Möglichkeit unsere Herzen schon wissen“ -

Der Vision einer

schöneren Welt von

Charles Eisenstein

stimme ich vollauf zu –

sie ist möglich!

Muss man sich aber nicht zuvor

fragen: Warum ist die

heutige Welt nicht so schön?

Alles hat eine Ursache.

Was muss mir bewusst werden? Ich

lebe. Ich bin einer von sieben Milliarden

Menschen. Ich bin ein historisches,

soziales und personales

Wesen. Ich trage Verantwortung gegenüber

der Geschichte, der Gesellschaft

und mir selbst. Der religiöse

Mensch sieht sich als transzendentales

Wesen in der Verantwortung vor

Gott. Daraus folgere ich meine Lebensaufgabe:

Ich habe mein Leben auf der

Erde so zu gestalten, dass noch weitere

Generationen auf ihr Leben können.

Ist mir das bewusst?

Als geschichtliches Wesen schlummern

in mir Generationen. Als sozialem

Wesen erfahre ich, dass ich nur

durch das Du zum Ich werde. Eltern

haben mich gezeugt. Ich war hilflos

und vollkommen auf sie angewiesen.

Als Erwachsener habe ich Bedürfnisse,

die nur durch eine große Gesellschaft

erfüllt werden können. Als personalem

Wesen stehe ich vor allem in

der Verantwortung für meine Gesundheit.

Nur als gesunder Mensch kann

ich der Geschichte, der Gesellschaft

und mir selbst am besten dienen. Und

als transzendentales Wesen? Als denkender

Mensch versuche ich meinem

Leben einen Sinn zu geben. Ist mir das

bewusst?

Ich bin hineingeboren in die eine

Welt, in ein Volk, in eine Religion

(Konfession), in eine Gemeinde,

in eine Familie. Ich lebe in einem

Staat, der Gesetze erlässt und dadurch

weitgehend mein Leben bestimmt.

Ich benötige täglich Geld.

Das Geldwesen wird von der Ideologie

des Kapitalismus bestimmt. Der

Staat befindet über Krieg und Frieden.

Dies wird von der Ideologie des

Militarismus bestimmt. So leben wir

heute in der Welt des real und global

existierenden Militarismus. Der

Militarismus ist ein Gewaltsystem

und der Kapitalismus ein Schmarotzersystem.

Die ganze Welt steckt im

Teufelskreis der Gewalt und Ungerechtigkeit.

Diese Ideologien sind

die Verursacher unseres weltweiten

Dilemmas. Ist mir das bewusst?

Um leben zu können, braucht der

Mensch keinen anderen Menschen zu

töten, nicht einmal ein Tier. Was tut

der Mensch? Er führt Kriege. Es gibt

keine Rechtfertigung für den Militarismus.

Um leben zu können, braucht

der Mensch kein Millionär zu sein.

Was tut der Mensch? Er erfindet ein

Geldsystem, in dem man Multimillionär,

ja sogar Multimilliardär werden

kann. Es gibt keine Rechtfertigung für

den Kapitalismus. Militarismus und

Kapitalismus sind Lebenslügen. Sie

sind das institutionalisierte Böse in

der Welt. Ist mir das bewusst?

„Die Probleme, die es in dieser Welt

gibt, können nicht mit den gleichen

Denkweisen gelöst werden, die sie

erzeugt haben.“ (Albert Einstein). Zu

welcher Denkweise müssen wir gelangen?

Zur Gewalt (der Krieg ist die

schlimmste) gibt es nur eine Alternative,

die Gewaltfreiheit. Mit der Gewalt

kann kein Kompromiss geschlossen

werden. Die Gewaltfreiheit ist

eine fundamentale Wahrheit. Erst in

ihr sind wir unserer Menschenwürde

würdig. Die Gewaltfreiheit ist die Voraussetzung

für all unser Denken und

Tun. Nur so können wir unsere Probleme

und Konflikte, die es in jedem Zusammenleben

gibt, gewaltfrei durch

den Dialog lösen. Erst dann verhalten

wir uns wie vernunftbegabte Wesen,

sind wir Menschen.

Wie militärisches Denken hat auch

kapitalistisches Denken eine lange

Geschichte. Wie ein Trauma lasten

Militarismus und Kapitalismus auf

der Menschheit.

Die Teufelei geht weiter! – Kommentar von Wilhelm Schmülling

Mit welcher Arroganz zelebrierten bisher

private Banken eine Aura der Seriosität

– bis hin zur Inneneinrichtung

(Interieur genannt) und bis hin zum Nadelstreifenanzug

der Angestellten. All

das sollte die eigene Geschäftstüchtigkeit

unterstreichen und die Wertschätzung

gegenüber Kunden, die man großzügig

am Erfolg des Hauses teilnehmen

lassen wollte, Bonität vorausgesetzt.

Einige Privatbanken sortierten gleich

bei der Geschäftsanbahnung die „Minderbemittelten“

unter einem siebenstelligen

Vermögen aus. Denen war offensichtlich

nicht zu helfen, den gnädig

aufgenommenen Kunden der Upperclass

schon, auch zum Vorteil der Bank.

Dieses anmaßende Verhalten,

Image-Pflege genannt, setzte

sich mehr oder weniger bei allen

Banken durch – mit Ausnahme bei Sparkassen

und Genossenschaftsbanken.

Und so verbreitete sich unter den Kunden

ein nahezu grenzenloses Vertrauen.

Seit der Finanzkrise von 2008 zerbröselte

dieses Bild. Das Geld der Anleger wanderte

in zunehmendem Maße – auch

bedingt durch das schwieriger werdende

Kreditgeschäft mit der Realwirtschaft

– an den internationalen Finanzmarkt.

Mit der Verbriefung von Hypotheken

wurden zuerst Hausbesitzer in bittere

Not gestürzt, dann ganze Länder. Das

Geschäftsgebaren bewusster Übervorteilung

von Kreditnehmern wurde ruchbar.

Einmal demaskiert, versprachen die

Banken Besserung. Und alle Welt glaubte

ihnen. Denn eine solch offensichtlich

schädliche Geschäftsidee könne keinen

Bestand haben. Weit gefehlt, es muss ja

nicht die gleiche Masche sein.

Wer am 1. 4. 2014 auf ARTE um 23.20

Uhr die Dokumentation „Die Geschichte

der französischen Banken. Eine Tragikomödie“

angesehen hat, ist erschüttert

über die Rigorosität der Bankgründer

und dem Ziel, Profitmaximierung des

angelegten Kapitals nahezu risikolos

zu erreichen. Die Kapitalkonzentration

bei den Banken ermöglichte eine Reichtumssteigerung

neben dem Großgrundbesitz

nun beim Geldadel. Es war die

Gründung des modernen Kapitalismus

bis hin zum Raubtierkapitalismus. Alles

bei ARTE gut recherchiert. Wer sucht,

der findet. Allerdings zu nachtschlafender

Zeit. Wer Printmedien bevorzugt,

findet umfangreiche Berichte in alternativen

Zeitschriften, wie der HUMANEN

WIRTSCHAFT. Auch die hier vorliegende

Ausgabe ist dafür ein Beleg.

Jeder Beitrag wäre eines umfangreichen

Kommentars würdig. Wenn ich nun das

„Neue Geschäftsmodell mit US-Immobilien“

von Laura Gottesdiener herausgreife,

dann deshalb, weil darin exemplarisch

„schon wieder“ das kaltblütige

Geschäftsgebaren – diesmal mit Mietern

– beschrieben wird. Aus den Desastern

des Banken-Crash von 2008

haben jedenfalls die Hedgefonds nichts

gelernt. Schon 2009 titelte SPIEGEL

ONLINE „Hedgefonds starten wieder

durch“.

Was aber Laura Gottesdiener auf Seite

18 dieser Ausgabe enthüllt, ist die Spitze

der Teufelei, nämlich die Abzocke der

„Underclass“, vornehmlich der schwarzen

Bevölkerung. Sie wähnte sich am

Ziel Ihrer Träume, eine dauerhafte Bleibe

in einer Mietwohnung zu finden. Stattdessen

zerrannen viele Träume. Ohne

die Strategie der Reichtumsvermehrung

der Banken zu kennen, glaubten sie sich

dank der vorgelegten Verträge in Sicherheit.

Bis sie die Tricks der Banken und

ihrer Hausverwaltungen zu spüren bekamen.

Ergo: Statt Hausbesitzer sind

nun Mieter das Ziel der Abzocker.

Die Teufeleien gehen aber nicht nur mit

Häusern und Wohnungen weiter. Sie

erfassen auch die Welt-Handelsbeziehungen.

Nur Wenige wissen um das geplante

Freihandels- und Investitionsabkommen

(TTIP) zwischen der EU und den

Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Kein Wunder. Denn die Verhandlungen

wurden geheim geführt. Wohlgemerkt

sind die Vertragspartner insgesamt

Demokratien. Wenngleich nach dem

öffentlichen Druck die Intransparenz

gelockert wurde, so bleiben konkrete

Verhandlungstexte unveröffentlicht.

Was so begrüßenswert als Freihandelszone

geplant wurde, entpuppt sich als

ein Versuch, eine Schutzzone vornehmlich

für Kapitalinvestoren und Konzerne

einzurichten. In diesem Heft und schon

in Heft 01/2014 haben unsere Autoren

die infamen Machenschaften erläutert.

Was schließen wir daraus? Nur in einer

freiheitlichen Ordnung, nicht aber in einer

ausschließlich auf Kapitalertrag fixierten

Wirtschaftsordnung sind grundlegende

Reformen möglich.

Die größere humanitäre Geste – Johannes Korten, Interview mit Ilija Trojanow

Johannes Korten führte das Interview mit Ilija Trojanow -

Ende Dezember 2013 hat GLS Online-Redakteur Johannes

Korten in Stuttgart den Schriftsteller und Autor Ilija Trojanow

getroffen. Im Gespräch ging es um die Datensammelwut von

Staaten und Unternehmen, fehlendes Bürgerengagement,

innere Widersprüche und die Arbeit als Schriftsteller. Ilija

Trojanow ist Kunde und Mitglied der GLS Bank.

»Mit Gewalt kann der Mensch nehmen,

aber nicht geben.« (Ilija Trojanow)

„Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung

und die Verhinderung anlassloser Generalüberwachung

sind zentrale Themen, für die Sie sich immer

wieder und mit großem Engagement einsetzen.

Was treibt Sie dabei ganz persönlich an?“

„Die Frage ist eher, wieso spüre ich diesen Zugriff

und andere nicht? Die Motivation ist ja meistens

wirklich so ein Bauchgefühl, so eine Unerträglichkeit.

Stellen Sie sich vor, jemand guckt Ihnen über

die Schulter und schaut, was Sie gerade in Ihr Handy oder in

Ihren Computer tippen. Da kann und wird wahrscheinlich jeder

von uns mit Ablehnung reagieren oder mit Abwehr. Wie

kann es aber sein, dass Menschen es nicht als Übergriff, als

Repression, als Verachtung ihrer Würde empfinden, dass

Staaten und Großkonzerne sie in dieser Art überwachen, kontrollieren

und ihre Daten nach Belieben verwenden. Ich persönlich

empfinde das als nicht erträglich und kann mir auch

eine Gesellschaft, die halbwegs human ist und so etwas akzeptiert,

nicht vorstellen.“

„Was glauben Sie, worin diese Lethargie, diese

Gleichgültigkeit begründet ist? Warum bleibt dieser

Aufschrei, warum bleibt diese Wehrhaftigkeit in

weiten Teilen der Gesellschaft aus?“

„Ich glaube, es gibt ein grundlegendes Problem.

Wir bilden uns ein, wir seien demokratisch verfasst.

Dabei unterliegt – so glaube ich – unsere Ausbildung

und unsere Konditionierung weiterhin einer

uralten Logik, die alles andere als demokratisch ist, sondern

hierarchisch, eher gehorsam folgend als selbstbestimmt denkend

und agierend. Von den Menschen wird eher ein Mitschwimmen,

ein Mitlaufen, ein Kuschen verlangt, als dass

das demokratische Ideal eines selbstbestimmten Individuums

verwirklicht wäre, das sich Gedanken macht, hinterfragt,

kritisch agiert, sich engagiert und immer wieder diese Freiheit

für sich selber und seine Zeit erkämpft, verteidigt und erweitert.

Zumal Widerstand ja auch anstrengend ist und von

einem selbst ausgehen muss. In unserer Gesellschaft herrscht

ja das Prinzip der Fremdversorgung. Dissens wird aber nicht

bereitgestellt. Das muss man sich selbst erarbeiten.

Die meisten Leute haben das Gefühl, irgendwie wäre

ihnen eine vage formulierte Freiheit gewährleistet. Manche

setzen diese Zuversicht mit unserem Grundgesetz und den

darin verbrieften Bürgerrechten in Beziehung. Aber viele erliegen

dem Irrtum, diese Freiheit sei so stabil wie die Mauern

ihres Hauses. Das ist ein großes Missverständnis. Ich

glaube nicht, dass dieses System tatsächlich ein Interesse

daran hat, den von mir erwünschten freien und freiheitlich

denkenden kritischen Menschen zu erzeugen. Im Gegenteil,

wenn man sich anschaut, was in den letzten zehn Jahren

passiert ist, Stichwort Bildungsreform, geht es ja genau

in die entgegengesetzte Richtung: Freiräume verengen und

noch mehr zuspitzen auf ganz bestimmte, meist wirtschaftlich

relevante Tätigkeiten.“

„Das klingt ja wenig optimistisch. Wo sehen Sie

denn Chancen, dieses Verhalten aufzubrechen, die

Menschen dahin zu bewegen, die richtigen Fragen

zu stellen und quasi eine Systemveränderung in Ihrem

Sinne herbeizuführen?“

„Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass die genaue

Analyse der herrschenden Verhältnisse eine

pessimistische Haltung zum Ausdruck bringt. Im

Gegenteil, genau das gibt uns Ermutigung. Wir können

keinen Mut fassen und wir können eine andere, bessere

Welt überhaupt nicht imaginieren, geschweige denn ihr entgegengehen,

wenn wir nicht ein klares Verständnis davon haben,

was uns im Moment einengt, was uns bindet, uns in unseren

Möglichkeiten begrenzt, genauso wie ein Verständnis

der Fehlerhaftigkeiten, der inneren Widersprüche, der Risse

dieses Systems absolut unerlässlich ist, um eine sinnvolle alternative

Arbeit zu machen. Das Alternative beinhaltet ja semantisch,

dass man sich abgrenzt vom Existierenden, und

um das sinnvoll zu tun, muss man ja die Fehler des Existierenden

erst mal begreifen, um dann einen besseren Weg einzugehen.

Meine Hoffnung gründet auf zwei Sachverhalte: Zum einen die

Geschichte der Freiheit. Es ist faszinierend zu sehen, dass Menschen

immer wieder gegen alle möglichen Widerstände in verschiedener

Weise aufbegehren. Wir haben das in den letzten

Jahren international erlebt, Stichwort Brasilien, arabische Welt,

Länder, in denen niemand, selbst die Spezialisten, das erwartet

hatten; Zum anderen mein Zweckoptimismus. Mit dem

enormen Privileg eines Schriftstellers, sehr viel Zeit zu haben,

beschäftige ich mich seit 20 Jahren mit dieser Entwicklung. Die

katastrophalen Folgen des globalisierten Kapitalismus sind

nicht Entwicklungen, die man achselzuckend wie medikamentöse

Nebenwirkungen hinnehmen kann. Die gegenwärtige Entwicklung

stellt das Wesen von Humanität an sich in Frage.“

Ausgebrannt – Ralf Oettmeier

Fakten, tatsächliche Hintergründe, Bewältigungs- und Vermeidungsstrategien zum Burnoutproblem.

BURNOUT ist in aller Munde. Kaum ein

Tag vergeht, an dem nicht neue Nachrichten

über den Ausstieg von prominenten

Sportlern, Trainern, Politikern, Managern

aus der Leistungsgesellschaft

erscheinen. Der Zustand totaler Überforderung

und Erschöpfung ist dabei nach

Kriterien der Universitätsmedizin noch

nicht einmal eine Diagnose, sondern nur

eine Störung. Diese zerstört aber viele

Existenzen, stürzt Familien ins Unglück,

fördert Firmenpleiten und ist schließlich

einer der Hauptursachen für Selbstmord.

Kaum einer der Leser wird nicht in seinem

Umfeld jemanden kennen, welcher

von der offenbar modernen Volksseuche

betroffen ist. Und betrachtet man unsere

finanzpolitische Situation national,

europäisch wie global, so lassen sich

hier erstaunliche Parallelen zum Burnoutproblem

der Menschen aufzeigen,

welche durch Aufstau von Problemen

und einem Unvermögen von dessen Lösung

gekennzeichnet sind. Als Arzt habe

ich mich zunächst den menschlich-medizinischen

Hintergründen gestellt. Bei

der tiefgründigen Ursachenforschung

kommt man jedoch nicht an finanzökonomischen

Zusammenhängen vorbei.

Vorbemerkungen und Definition

Definitionsgemäß beschreibt Burnout

einen Zustand anhaltender Überforderung

(Stress) mit Erschöpfung, Leistungsabfall,

innerer Distanzierung und

psychosomatischen Beschwerden. Es

handelt sich dabei im eigentlichen Sinne

nicht um eine anerkannte Krankheit,

sondern eine Lebenssituation ganz persönlicher

Art. In den Industriestaaten

nimmt diese Problematik stetig zu. Insbesondere

in Leistungsberufen

mit

einem Höchstmaß

an Verantwortung,

wie bei Ärzten, Führungskräften,

Verkaufsmanagement

und Politikern geht

man von einer Quote

von 30–40 % der

über 40-jährigen

aus. Auch bei Lehrern,

Anwälten und

in Pflegeberufen

wird eine hohe Rate

beobachtet. Nach

aktuellen Schätzungen sollen gegenwärtig

etwa 4 Millionen Deutsche Zeichen

dieses Überlastungs- und Schwächezustandes

haben. Nach Angaben

der Krankenkassen stellen die Burnouttypischen

Symptome, wie Depression,

psychische Störungen, psychosomatische

Erkrankungszeichen und Anpassungsstörungen

inzwischen die häufigste

Krankschreibungsursache (AOK:

22,5 Tage/Jahr) dar. Der entstehende

volkswirtschaftliche Schaden durch

Arbeitsausfall, verminderte Leistungsfähigkeit

und Totalausfall geht jährlich

in die Milliarden.

Zeit für etwas Neues – Pat Christ

Zum Jahresende verlässt Vorstandsfrau Sylke Schröder die EthikBank -

Verglichen mit der Deutschen Bank,

die eine Bilanzsumme von 2,2 Billionen

Euro ausweisen kann, ist die

EthikBank klein: Hier liegt die Bilanzsumme

bei unter 300 Millionen Euro.

Doch innerhalb des alternativen Bankensektors

hat sich die EthikBank einen

Namen gemacht. „Wir kommen in

der Wahrnehmung der Menschen heute

direkt hinter der GLS-Bank“, sagt

Sylke Schröder. Die Mitbegründerin

der EthikBank gehörte bisher dem

Vorstand an. Zum Jahresende will sie

die Bank verlassen.

Was nicht an einer sich womöglich

geänderten Unternehmensphilosophie

und auch

nicht an Clinch mit Kollegen liegt. Sylke

Schröder steht heute noch genauso

wie bei der Gründung vor zwölf Jahren

zu „ihrer“ Bank. 2002 wurde sie von

ihr und Klaus Euler als Zweigniederlassung

der Volksbank Eisenberg eG

gegründet.

Die Konstruktion bietet bis heute eine

besondere Sicherung der Kundengelder:

Zum gesetzlichen Einlagenschutz

kommt der Schutz durch die Sicherungseinrichtung

des Bundesverbandes

der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Besonders bei der EthikBank

ist aber auch, dass es seit 2005 eigene

MikroKonten für Insolvenzschuldner

gibt. Seit 2009 vergibt die EthikBank

eigene ÖkoBaukredite.

Banken haben einen schlechten Ruf,

weil immer wieder aufkommt, wie sie

tricksen. Sie nutzen jedes Schlupfloch

im Steuersystem aus, locken Anleger

in hochriskante Unternehmensbeteiligungen

und verschweigen versteckte

Kosten. Sich in diesem Haifischbecken

zu behaupten, ist eine gewaltige Herausforderung.

Sylke Schröder hat diese

Herausforderung mit ihren Kollegen

gemeistert. Darum hängt sie an „ihrer“

Bank. „Doch ich bin auch noch jung

genug, um etwas Neues anzufangen“,

meint die 48-Jährige. Erleichtert wurde

ihre Entscheidung, zu gehen, dadurch,

dass sie die Bank bei Klaus Euler und

Thomas Zahn in guten Händen weiß.

Auszeit auf dem Jakobsweg

Außerdem verlässt sie die EthikBank

in einer prosperierenden Phase. Auch

das macht den Ausstieg einfacher. Wie

es nach ihrem Abschied weitergehen

wird, steht noch nicht fest: „Ich werde

mir erst einmal für drei Monate eine Auszeit

nehmen.“ In dieser Zeit möchte Sylke

Schröder den Jakobsweg entlang von

Frankreich bis Santiago de Compostela

wandern. Und sich dabei überlegen,

was sie in Zukunft tun möchte. „Es gibt

unterschiedliche Optionen, die ich derzeit

sondiere“, sagt sie. Gern würde sie

etwas Kreatives machen: „Ich habe da

schon lange eine Geschäftsidee, die es

so noch nicht gibt. Die würde ich gerne

ausprobieren.“

Die Oligarchen kommen – Günther Moewes

2004 habe ich in meinem Buch „Geld oder Leben“ zweierlei darzustellen versucht: Wie und warum ein Finanzcrash unausweichlich war und weiter ist. Und warum der Spätkapitalismus ebenso

unausweichlich in eine Plutokratie, eine Oligarchenherrschaft münden muss, und diese wiederum in die Mafia. Damals wurde das als Schwarzmalerei und „Kulturpessimismus“ belächelt

oder ignoriert. Inzwischen hat die Realität meine Voraussagen weit überholt. Inzwischen besitzen die weltweit 85 reichsten Oligarchen so viel wie die halbe Menschheit und 1 % der Menschheit

(70 Mio.) besitzt die Hälfte des Weltvermögens. Sogenannte „OECD-Experten“ glauben zwar, in Deutschland seien die Verhältnisse günstiger, weil die einkommensstärksten 10 % der Bevölkerung

nur 6,7 mal so viel verdienen wie die einkommensschwächsten 10 % (OECD-Durchschnitt 9,5 mal so viel).

Aber das ist aus zwei Gründen falsch: Erstens wird die Ungleichverteilung nicht von den Einkommen bestimmt, sondern von den Vermögen. Und zweitens spielt sich die Ungleichverteilung

nicht zwischen den oberen und unteren 10 Prozent ab, sondern zwischen den obersten 1 Promille der Oligarchen und den übrigen 99,9 % der Bevölkerung. Die Vermögen dieser 1 Promille

haben sich seit etwa 1980 real verdoppelt. Und der US-Verteilungsforscher Paul Krugman schätzt, dass in den USA bereits ein Drittel der 50 größten Vermögen nicht erarbeitet, sondern

ererbt wurde und das zweite Drittel in den nächsten 20 Jahren vererbt werden wird.[New York Times, 4. 4. 2014] Ausführlich wurde die weltweite Ungleichverteilung von mir in der Ausgabe 2–2014 der „Humanen Wirtschaft“

dargestellt. Am gleichen Tag, als diese Ausgabe erschien, wurde auch die neueste Vermögensuntersuchung des DIW veröffentlicht. Sie zeigt, dass meine Zahlen über Armut und Reichtum noch

zu niedrig gegriffen waren. Inzwischen beschränken sich die Oligarchen nicht mehr darauf, im Geheimen auf den Finanzmärkten zu operieren und ihre meist leistungslos erwirtschafteten

privaten Milliarden diskret zu genießen. Sie beschränken sich auch nicht mehr darauf, ihre Direktiven in Davos, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, über Troikas, Stiftungen und Thinktanks unmissverständlich

an die Politik weiterzugeben. Oder in Caracas, Bangkok Kairo, Tunis oder Kiew die angeblichen Mittelschichtrevolten gegen gewählte Regierungen anzuzetteln. Mehr und

mehr steigen die Oligarchen, wie in den USA, Italien, Österreich oder jetzt in der Ukraine und der Slowakei ganz persönlich in die Politik ein. In Saudi-Arabien, den Emiraten und Brunei war

das ja schon immer so. Die West-Oligarchen und ihre Hausmedien versuchen auch, die Ost-Oligarchen (oder, wie DER SPIEGEL schrieb: „die russische Finanzelite“) gegen den „unbequemen Putin“

aufzuwiegeln, offensichtlich koordiniert, wie das plötzliche, zeitgleiche Auftauchen neuer Begriffsbildungen zeigt („Russlandversteher“, „Putinversteher“). Westliche Medien beschränken

den Begriff „Oligarchen“ auch gern auf Ostmilliardäre. Nachdem diese in der Ukraine ungewählt als „kommissarische“ Provinzfürsten eingesetzt wurden, machte ihnen der deutsche Außenminister flugs seine Aufwartung.

Wären Sie gerne reich, wenn Sie tot sind? – Editorial

Der weltweite Wirtschaftsleistungsmotor läuft heiß und heißer. Das Ziel lautet Wohlstand. Dafür scheint „Reichtum“ unentbehrlich zu sein. Diesem Ziel bringen wir Opfer.

Die Umwelt zum Beispiel. Oder die persönliche Gesundheit. Wir brennen uns aus, denn das Bestreben steht über allem: Wohlstand. Reichsein. Dabei sind wir längst so reich wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte.

Gleichzeitig müssen wir uns aber mit zunehmenden Armutsproblemen befassen. Mauern mit Stacheldraht umgeben die Paläste der Milliardäre. In gepanzerten Fahrzeugen werden ihre Kinder, in Städten wie São

Paulo, vorbei an den Blechhütten der Slums zur Schule gefahren. Auch in den wirtschaftlich leistungsfähigsten Ländern der Erde prallen unbegreifliche Gegensätze aufeinander.

Dabei erkennt man immer das identische Muster: protziger Luxus und beklagenswerte Bedürftigkeit zur selben Zeit am gleichen Ort. Reichtum ist auf tragische Weise ungleich verteilt. Warum ist das so?

Raymond Firth schrieb 1959 in seinen Studien zur Ökonomie der neuseeländischen Maori: „In den Wäldern von Neuseeland wie in den Savannen im Sudan, überall ist eines Realität: Familien, die Hunger erleiden müssen

oder denen es an Lebensnotwendigem fehlt, sind in einem Dorf unmöglich, in dem es Familien gibt, die üppig versorgt sind.“ Da drängt sich die Frage auf: Mit welchem Recht bezeichnen wir Naturvölker als „primitiv“?

„Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat“ erkannte der 1930 verstorbene Reformer Silvio Gesell im Laufe von Studien, die in sein Hauptwerk „Die Natürliche Wirtschaftsordnung“ mündeten.

Der Franzose Thomas Piketty ist 42 Jahre alt und gegenwärtig Wirtschaftsprofessor an der „Paris School of Economics“. Dieser Tage ist die englische Übersetzung seines Buches „Capital in the 21st century“ (Kapital im 21.

Jahrhundert) erschienen. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman aus den USA bezeichnet das Werk als eines, das die Art wie wir über Gesellschaft und Wirtschaft denken, grundlegend verändern werde.

Piketty untersuchte die Wirtschaftswachstumsprozesse über einen langen Zeitraum und glich die Ergebnisse mit der Entwicklung der Verteilung der Geldvermögen ab. Dabei stellte er fest, dass die Geldvermögen stets schneller

wuchsen, als die Wirtschaftsleistung. Bis zum Vorabend des 1. Weltkriegs war demnach das Kapital in Europa auf das 6- bis 7‑fache der gesamten Wirtschaftsleistung eines Jahres angewachsen. Eine Situation, die mit der heutigen

vergleichbar ist. Die wissenschaftliche Erkenntnis, die sich daraus ableitet, lautet: Wachsende Geldvermögen gehen grundsätzlich einher mit zunehmender Ungleichverteilung. Die Autoren der HUMANEN WIRTSCHAFT, allen voran Helmut

Creutz und der in der vorliegenden Ausgabe schreibende Günther Moewes, bestätigen in mittlerweile Jahrzehnte anhaltender Arbeit Pikettys jetzige Forschungsergebnisse. Der zu erwartende Erfolg des Wirtschaftswissenschaftlers

aus Paris wäre auch einer der akribisch im Hintergrund forschenden „freien Geister“, die sich – teilweise ein Leben lang – für die grundlegende Erneuerung des Geldsystems und des Bodenrechts einsetzen. Schließlich kamen

sie zu gleichen Ergebnissen, nur ohne die Unterstützung eines Wissenschaftsbetriebs. Thomas Piketty scheint der richtige Mann zum passenden Zeitpunkt zu sein. Das „Handelsblatt“ traut ihm

zu, er werde „Epoche machen“ und der englische „Guardian“ meint, er versenke „rigoros alles, was Kapitalisten über die Ethik des Geldmachens denken“. Er kann es demnach schaffen, auf höchster Ebene Bewegung in die

vermutlich zentralste Aufgabe der Neuzeit zu bringen: die Erforschung des Geldsystems und dessen Folgen. Können wir eine Katastrophe, wie sie sich vor 100 Jahren schon einmal anbahnte noch abwenden?

Wenn die Raten des Geldvermögenswachstums dauerhaft über jenen des Wirtschaftswachstums liegen „neigt die Vergangenheit dazu, die Zukunft zu verschlingen“, konstatiert Piketty. Das Schicksal unserer Gesellschaft

ist geprägt von der Dominanz ererbten Geldvermögens. Wer tot ist, den hat die Vergänglichkeit des Lebens eingeholt. Die Ansprüche der Geldvermögen von Toten wachsen generationenübergreifend weiter. Thomas Piketty

empfiehlt eine weltweit organisierte Vermögenssteuer gegen die Reichtumskonzentration. Das dürfte ein hinreichendes Instrument für den erforderlichen schnellen Eingriff darstellen. Löst man damit das ursächliche Problem

auf Dauer? Wenn Geldvermögen (Kapital) sich infolge Zins und Zinseszins von selbst vermehren und wachsende Ansprüche an zukünftige Leistungen von Menschen stellen, dann kann das Abschöpfen infolge leistungsloser Einkommen

entstandenen Kapitals nur der erste Schritt sein. Warum sollten wir dabei stehen bleiben und nur versuchen, die Ergebnisse eines ungerechten und fehlerhaften Systems wieder zu verteilen, anstatt nicht direkt derlei Erträge

durch Systemänderungen zu verhindern? Viele freie Geister und Verfechter einer humanen Wirtschaft befassen sich mit den Ursachen der Ungleichverteilung. Sie erarbeiten dabei auch Lösungsvorschläge.

Alles deutet darauf hin, dass die Wirtschaftswissenschaften nachziehen können.

Herzlich grüßt Ihr Andreas Bangemann

Leserbriefe 02/2014

Ihre Meinung ist uns wichtig! Senden Sie uns Ihre Fragen, Anregungen oder persönlichen Meinungen. Wir bemühen uns, so viele Leserbriefe unterzubringen, wie möglich. Wenn wir Leserbriefe kürzen, dann so, dass das Anliegen der Schreibenden gewahrt bleibt. Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Zum Artikel „Geht es auch ohne Geld?“ – Da wird meiner Meinung nach kräftig übers Ziel hinausgeschossen.

Ich sehe das pragmatischer. Sicher ist der Mensch Teil der Natur,

was bedeutet, dass er morgens wenn er aufgestanden ist, Hunger

hat und sich aufmachen muss (etwa arbeiten gehen?) um was

Essbares zu finden. In der heutigen Zeit der arbeitsteiligen Gesellschaft

(finde ich gar nicht so schlecht) gehe ich um die Ecke zu meinem

Bäcker. Was aber wenn der Bäcker keine Lust hat und heute

lieber faul sein möchte? Und die Kassiererin bei ALDI auch, dann

habe ich ein Problem. Geld an sich ist eine gute Erfindung, es darf

sich nur nicht von alleine vermehren, es soll nur Tauschmittel sein…

Papst Franziskus – Wegbereiter für die Überwindung der Dominanz des Ökonomischen? – Christoph Rinneberg

Seit dem 24. November 2013 geht ein

Text um die Welt, den wohl kirchennahe

und erst recht kirchenferne Menschen

der katholischen Kirche kaum zugetraut

haben. Es ist das erste „Apostolische

Schreiben“ des neuen Papstes in Rom,

der als erster sich durch seine Namensgebung

mit Franziskus von Assisi verbindet.

Vor rund 800 Jahren hat dieser

Francesco („kleiner Franzose“), wie ihn

seine Eltern liebevoll nannten, durch

sein radikales „Verlassen der Welt“

sein neues Verständnis von „Gott und

Mensch“ wieder in diese Welt gebracht

und durch sein Leben beglaubigt. Wegen

seiner Glaubwürdigkeit hatten

manche seiner Zeitgenossen in ihm gar

einen zweiten Christus gesehen.

Mit den Worten „Die Freude des

Evangeliums sei immer in euren

Herzen“ lädt Papst Franziskus

alle „christgläubigen“ Menschen

ein, sich auf „Evangelii Gaudium“, die

Freude des Evangeliums einzulassen

– und könnte damit kaum protestantischer

sein. Evangelium – übersetzt:

frohe Botschaft – ist zum Begriff für

eine Überwindung der Existenzängste,

für eine Befreiung von TINA-diktierten

– „There Is No Alternative“ – sog. Sachzwängen

geworden. Der neue Papst

hat im Grunde von den ersten Minuten

an in seinem Amt durch ebenso überraschende

wie glaubwürdige Gesten

dafür gesorgt, dass seine Worte kaum

Barrieren zu überwinden haben, um

auch bei Menschen anzukommen, die

sich nicht als „christgläubig“ verstehen.

Damit hat der Papst kein Wunder

vollbracht, er hat sich „nur“ voll und

ganz – in Dietrich Bonhoeffers Sinne –

der Diesseitigkeit dieser Welt und der

Aufgabe der christlichen Kirchen in dieser

Welt gestellt: Leben geht vor Lehre,

könnte man seine so überraschend

neu klingende Botschaft auf den Punkt

bringen.

In dieser Betrachtung der umfangreichen

– in 288 Absätze gegliederten

und mit 217 Literaturverweisen versehenen

– päpstlichen Botschaft soll es

in erster Linie um die Abschnitte 52 bis

60 gehen, in denen „Einige Herausforderungen

der Welt von heute“ thematisiert

werden. Diesen rund 3 Seiten Text

kann man unschwer eine der ärztlichen

Professionalität entliehene Gliederung

nach Symptom, Anamnese, Diagnose

und Therapie unterlegen:

Zu den Symptomen erfahren wir:

„Die Menschheit erlebt im Moment eine

historische Wende, die wir an den Fortschritten

ablesen können, die auf verschiedenen

Gebieten gemacht werden.

Lobenswert sind die Erfolge, die zum

Wohl der Menschen beitragen, zum Beispiel

im Bereich der Gesundheit, der Erziehung

und der Kommunikation. Wir

dürfen jedoch nicht vergessen, dass der

größte Teil der Männer und Frauen unserer

Zeit in täglicher Unsicherheit lebt,

mit unheilvollen Konsequenzen. Einige

Pathologien nehmen zu. Angst und Verzweiflung

ergreifen das Herz vieler Menschen,

sogar in den sogenannten reichen

Ländern. Häufig erlischt die Lebensfreude,

nehmen Respektlosigkeit und Gewalt

zu, die soziale Ungleichheit tritt immer

klarer zutage. Man muss kämpfen, um

zu leben – und oft wenig würdevoll zu leben….“

(52)

Ergänzend hierzu wird in den folgenden

Absätzen u. a. der Hunger in der Welt,

das Wegwerfen von Lebensmitteln, die

Spekulation mit Nahrungsmitteln, die

Zunahme des Reichtums Weniger und

der Verarmung Vieler, die ökonomische

Ausbeutung und die soziale Unterdrückung

angeführt.

Die Anamnese ist nicht weniger deutlich:

„Dieser epochale Wandel ist verursacht

worden durch die enormen Sprünge, die

in Bezug auf Qualität, Quantität, Schnelligkeit

und Häufung im wissenschaftlichen

Fortschritt sowie in den technologischen

Neuerungen und ihren prompten

Anwendungen in verschiedenen Bereichen

der Natur und des Lebens zu verzeichnen

sind. Wir befinden uns im Zeitalter

des Wissens und der Information,

einer Quelle neuer Formen einer sehr oft

anonymen Macht.“ (52)

Weiter lesen wir:

Das herrschende „Ungleichgewicht geht

auf Ideologien zurück, die die absolute

Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation

verteidigen. Darum bestreiten

sie das Kontrollrecht der Staaten, die

beauftragt sind, über den Schutz des Gemeinwohls

zu wachen. …“(56)

Die Diagnose bietet für jedermann nachvollziehbare

Erklärungen:

Die unübersehbare, zunehmende soziale

Ungleichheit hat sich nicht einfach so

ergeben:

„… Heute spielt sich alles nach den Kriterien

der Konkurrenzfähigkeit und nach

dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der

Mächtigere den Schwächeren zunichte

macht. Als Folge dieser Situation sehen

sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen

und an den Rand gedrängt:

Ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg.

Der Mensch an sich wird wie ein

Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen

und dann wegwerfen kann. Wir haben

die ‚Wegwerfkultur‘ eingeführt, die

sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr

einfach um das Phänomen der Ausbeutung

und der Unterdrückung, sondern

um etwas Neues: Mit der Ausschließung

ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft,

in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen,

denn durch sie befindet man sich nicht in

der Unterschicht, am Rande oder gehört

zu den Machtlosen, sondern man steht

draußen. Die Ausgeschlossenen sind

nicht ‚Ausgebeutete‘, sondern Müll, ‚Abfall‘.“

(53)

Die „Trickle-Down-Theorie“ geht davon

aus, „dass jedes vom freien Markt begünstigte

Wirtschaftswachstum von sich

aus eine größere Gleichheit und soziale

Einbindung in der Welt hervorzurufen vermag.

Diese Ansicht, die nie von den Fakten

bestätigt wurde, drückt ein undifferenziertes,

naives Vertrauen auf die Güte

derer aus, die die wirtschaftliche Macht in

Händen halten, wie auch auf die vergötterten

Mechanismen des herrschenden

Wirtschaftssystems. … Um einen Lebensstil

vertreten zu können, der die anderen

ausschließt, … hat sich eine Globalisierung

der Gleichgültigkeit entwickelt. Fast

ohne es zu merken, werden wir unfähig,

Mitleid zu empfinden gegenüber dem

schmerzvollen Aufschrei der anderen, wir weinen nicht mehr angesichts des Dramas

der anderen, noch sind wir daran

interessiert, uns um sie zu kümmern, als

sei all das eine uns fern liegende Verantwortung,

die uns nichts angeht. Die Kultur

des Wohlstands betäubt uns….“ (54)

Ein Grund für die in (54) geschilderte Situation

„… liegt in der Beziehung, die wir

zum Geld hergestellt haben, denn friedlich

akzeptieren wir seine Vorherrschaft

über uns und über unsere Gesellschaften.

Die Finanzkrise, die wir durchmachen,

lässt uns vergessen, dass an ihrem

Ursprung eine tiefe anthropologische Krise

steht: die Leugnung des Vorrangs des

Menschen! Wir haben neue Götzen geschaffen.

Die Anbetung des antiken goldenen

Kalbs (vgl. Ex. 32, 1–35) hat eine

neue und erbarmungslose Form gefunden

im Fetischismus des Geldes und in

der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht

und ohne ein wirklich menschliches

Ziel. Die weltweite Krise, die das Finanzwesen

und die Wirtschaft erfasst, macht

ihre Unausgeglichenheiten und vor allem

den schweren Mangel an einer anthropologischen

Orientierung deutlich – ein

Mangel, der den Menschen auf nur eines

seiner Bedürfnisse reduziert: Auf den

Konsum.“ (55)

Kant nennt es „Unrecht“ – Thomas Mohrs

Warum die Geheimverhandlungen über das Handelsabkommen TTIP ein Kulturbruch sind und warum die Philosophie Einspruch erhebt.

Wie hieß das doch beim alten Kant:

„Alle auf das Recht anderer Menschen

bezogene Handlungen, deren Maxime

sich nicht mit der Publicität verträgt,

sind Unrecht.“ Übersetzt: Jegliche

politische Maßnahme, die vor

ihrer Implementierung das Licht der

Öffentlichkeit scheuen muss, ist per

definitionem Unrecht. 1795 hat Immanuel

Kant das geschrieben, in seinem

„Ewigen Frieden“, einer der ersten

echten Globalisierungs-Theorien. Und

irgendwie ist noch immer was dran an

dieser „Publizitäts“-These.

Nehmen wir zum Beispiel diese

„Transatlantic Trade and Investment

Partnership“ (TTIP), das

größte „Freihandelsabkommen“ aller

Zeiten, das gerade zwischen der EU und

Nordamerika ausgehandelt wird. Nein:

Nennen wir das Kind beim Namen:

das gerade übern großen Teich hinweg

in Brüssel und Washington ausgemauschelt

wird. Unter Ausschluss

der Öffentlichkeit, geheim, hinter verschlossenen

Türen. Abgeschirmt von

Vertretern demokratisch gewählter

Parlamente und erst recht von NGOs

und Verbraucher- und Konsumentenschutzverbänden.

Denn die könnten den versammelten

Lobbyisten der globalen Konzerne

und Investoren womöglich in die Suppe

spucken – in die Hühnersuppe gewissermaßen.

Denn: Wenn das funktioniert

mit der TTIP (bzw. der TAFTA:

Transatlantic Free Trade Area), dann

können sich beispielsweise amerikanische

Fleischkonzerne mit ihren

Chlorhühnern, die derzeit in Europa

aufgrund der strengeren Hygiene-

Standards verboten sind, in den europäischen

Markt einklagen. Einfach

so, weil diese „überzogenen“ europäischen

Standards ein Chlorhuhn-Investitionshemmnis

darstellen und damit

zukünftige mögliche Gewinne der Konzerne

gefährden.

Und wenn ein europäischer Staat sich

weigern sollte? Dann entscheidet nicht

die nationale oder die europäische Gerichtsbarkeit,

sondern im Rahmen des

Freihandelsabkommens organisierte

Tribunale, beschickt von internationalen

Anwaltskanzleien, deren Vertreter

heute Kläger, morgen Verteidiger,

übermorgen Richter sind. Und wenn

das von der Weltbank (!) beaufsichtigte

Tribunal entscheidet, dass der renitente

Staat die „erwarteten künftigen

Profite“ des Konzerns XY „unrechtmäßig“

gefährdet, dann ist dieser Staat

gezwungen, seinen Markt für das

strittige Produkt – ob Chlorhuhn, Hormonfleisch,

genverändertes Saatgut,

„großzügig“ geprüfte Pharmaprodukte,

Benzin mit toxischen Zusatzstoffen

or whatever – zu öffnen. Oder millionenschwere

Entschädigungen zu zahlen.

Aus Steuergeldern, versteht sich.

Ein Witz zur Faschingszeit? Schön

wär’s, wenn auch nur bedingt lustig.

Nein, es ist kein Witz und lustig

schon gar nicht: Was mit dem TTIP auf

uns zukommt, ist – wie es „Le Monde

diplomatique“ formuliert – ein

„Staatsstreich in Zeitlupe“, die klammheimliche

Installation einer „Wirtschafts-

NATO“, deren Befugnisse

buchstäblich grenzen-los sind. Es ist ein Kultur-Bruch von fundamentalem

Ausmaß: die totale Unterwerfung

des Primats der Politik unter das

Primat der Wirtschaft.

Daher ist es nötig, das Monstrum TTIP

als „auf das Recht anderer Menschen

bezogene Handlung“ ins Licht der Öffentlichkeit

zu stellen, um zu zeigen,

was es ist: Unrecht!

Vision oder Privatvergnügen? – Pat Christ

Leben ohne Geld und möglichst ohne Bedürfnisse wird zum neuen Nischenlifestyle.

Er wollte nicht länger um das Goldene

Kalb tanzen. Darum entschied sich

Raphael Fellmer vor drei Jahren, in

„Geldstreik“ zu treten. Seither macht

er damit Furore. Wobei er keineswegs

der einzige ist, der sich (vorübergehende?)

„Geldlosigkeit“ zum Ideal

erkoren hat. Heidemarie Schwermer

entschied sich bereits 1996, ohne

Geld zu leben. Mark Boyle gab immerhin

ein Jahr lang den Konsumverweigerer.

Auch die Vagabundenbloggerin

Michelle stieg für ein Jahr aus und lebte

ohne Heller und Pfennig.

Einmal ausscheren – wer wünschte

sich das nicht. Dazu hat auch

jeder das Recht. Interessant sind

die Missionen, die hinter dem jeweiligen

Ausstieg stecken. So hat Raphael

Fellmer mit seiner Aktion die „Lage

der Welt“ und die ganze Menschheit im

Blick. Darunter macht er es nicht. „Mein

Geldstreik ist sehr breit angelegt“,

meint er im Gespräch mit der HUMANEN

WIRTSCHAFT. Er ist gegen den Kapitalismus.

Gegen die Verschwendung.

Gegen die Ausbeutung von Tieren. Gegen

die Umweltverschmutzung. Als ein

„Ausrufe- und ein Fragezeichen“, sagt

er uns, sehe er seinen Streik.

Fellmer trampte längere Zeit und kam

dadurch auf den Geschmack der Freiheit

und zu seiner Lebensphilosophie.

Man lerne die Dinge mehr zu schätzen,

wenn man sie nicht einfach kaufen kann,

meint er. „Wenn zum Beispiel beim Trampen

endlich ein Auto hält, freut man sich

viel mehr, als wenn man einfach in den

nächsten Bus steigt und 2,50 Euro zahlt“,

so der 30-Jährige. Das leuchtet ein.

Und es erinnert an „On The Road“, die

Bibel der Beat-Generation. Auch hier

nehmen sich junge Menschen eine

Freiheit, die ihnen die Gesellschaft

freiwillig nicht gibt. Aber dieses Buch

kennt Fellmer nicht. „Ich bin nicht sehr

belesen“, gibt er zu. Und das ist spürbar.

Überhaupt hat es Fellmer nicht mit

Theorien und Philosophien.

Einfach gestricktes Weltbild

Sein einfach gestricktes Weltbild weist

ihn denn auch nicht gerade als Feingeist

aus. Da gibt es die wenig anspruchsvollen

Kategorien „Ja“ beziehungsweise

„gut“ und „Nein“ beziehungsweise

„schlecht“. Raphael Fellmer ist gegen

alles, was nicht gut ist: Den millionenfachen

Hunger in der Welt, das „Killen“

von Tieren, die Zerstörung der Natur.

Und er ist für alles, was gut ist. Die Liebe.

Die Menschheit. Und dergleichen.

Dass er auf alles eine Antwort parat hat,

wirkt ein wenig oberschlau. Oberfriedlich

und oberökologisch ist er sowieso.

Nur mit Details, stets die Krux an jeder

Problematik, hält er sich nicht lange

auf. Irgendwie scheint es für ihn nichts

tiefer zu verstehen zu geben… Das ist

entwaffnend. Dafür mögen ihn viele. Ist

doch die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen

und einfachen Lösungen in

unserer hochkomplexen Welt groß. Und

wer möchte Kämpfer für das Gute nicht

gern unterstützen?

Seine Habe musste er vor seinem Freiheitssprung

übrigens nicht in einem Depot

unterbringen. Fellmer hat ein Dach

überm Kopf. Bis Ende vergangenen

Jahres lebte er mit seiner Frau und der

zweijährigen Tochter Alma umsonst im

Friedenshaus von Berlin. Zu Jahresbeginn

zog er um. Eine Familie nahm die

drei auf: „Wir haben dort ein Zimmer in

einer Fünf-Zimmer-Wohnung.“ Zu eng?

Aber Fellmer ist ja ohnehin dauernd

unterwegs. Vor allem seit sein Buch erschienen

ist. Daran verdient er im Übrigen

nicht, betont er uns gegenüber. Als E‑Book sind die Seiten kostenlos herunterzuladen.

Von der Auflage wird ein

Drittel verschenkt. Der Rest fließt zur

Kostendeckung an den Verlag.

Den Ausschlag für die Entscheidung,

geldlos zu leben, gab eine Tramptour

mit Freunden nach Mexiko. „Er hatte

kein Geld, kam aber trotzdem immer

weiter“, schreibt Birgit Baumann über

ihn im „Standard“. „Über den Atlantik

nahmen ihn Italiener mit dem Segelboot

mit, in Brasilien saß er hinten auf alten

Lastwagen. Er schlief bei der Feuerwehr

und in Schulen, von Restaurants nahm

er sich, was ohnehin übrig war. Im Gegenzug

bot er seine Arbeitskraft an.“

Wer hätte auf solche Sensationen in der

großen weiten Welt in jungen Jahren

keine Lust? Die meisten jungen Abenteurer

allerdings lassen es bei einem

einmaligen Erlebnis bewenden. Nicht

so Raphael Fellmer. Er beschloss nach

seiner Rückkehr, fortan auch in Berlin

geldlos zu leben.

Verdientes Denkmal für einen großen Freiwirtschafter – Buchrezension von Heinz Girschweiler

Andreas Müller beleuchtet Leben und Gedanken Friedrich Salzmanns in einer Biografie.

Er war ein kleiner, feiner Mann, dazu

ein Leben lang körperlich behindert:

Deshalb zählt Friedrich Salzmann

(1915–1990) nicht zu den lauten und

vordergründig nicht zu den bekanntesten

Köpfen unter den Schweizer

Freiwirtschaftern. Fritz Schwarz, Hans

Konrad Sonderegger, Hans Bernoulli,

Werner Schmid und Werner Zimmermann

stehen für viele in dieser ersten

Reihe. Zu ihnen gehört aber unzweifelhaft

auch Friedrich Salzmann. Wer

es nicht ohnehin schon wusste, dem

macht dies die neu erschienene Biografie

klar.

Der Sohn eines Schweizer Kaufmanns

– in Persien geboren, in

Berlin und in der Schweiz aufgewachsen

– hat ein beeindruckendes

schriftliches Werk hinterlassen,

und er setzte sich ein Leben lang für

die Umsetzung der Erkenntnisse Silvio

Gesells ein.

Schon in der Jugend infiziert

Salzmann kam schon im Elternhaus

mit den freiwirtschaftlichen Ideen

in Kontakt. Ja er begegnete als Jüngling

auch noch Silvio Gesell, kurz vor

dessen Tod. So war es für den aufgeweckten

jungen Mann eine Selbstverständlichkeit,

sich in der freiwirtschaftlichen

Jugendbewegung zu

engagieren. Und früh schon trat er

nach einer kaufmännischen Lehre

auch als Redner an öffentlichen Veranstaltungen

auf. Als blutjunger Korrespondent

in Paris berichtete er für

das „Freie Volk“ über die große Politik

im Vorkriegsfrankreich. Nach seiner

Rückkehr trat er – an der Seite des

legendären Fritz Schwarz – in die Redaktion

des freiwirtschaftlichen Organs

ein. Er prägte es entscheidend

mit. Und er war – zusammen mit Werner

Schmid – treibende Kraft bei der

Gründung der Liberalsozialistischen

Partei (LSP) im Jahre 1946. Denn Salzmann

war überzeugt, dass man sich

politisch einmischen musste, wenn

man die gute Sache vorwärtsbringen

wollte.

Als in den Fünfzigerjahren die wirtschaftliche

Basis für die freiwirtschaftliche

Wochenzeitung zusehends

schwand, fasste Salzmann

schweren Herzens einen Entschluss:

Er folgte einem Ruf des Schweizer Radios

und trat in deren Inlandredaktion

ein. Weil er dank seiner weltläufigen

Erziehung ein ausgesprochen

gepflegtes Hochdeutsch sprach und

über eine tiefe, ruhige Stimme verfügte,

war er fürs Radio geboren.

Und Salzmann blühte in diesem Medium

auf. Er wurde zum anerkannten

Chef der Inlandabteilung, er moderierte

politische Streitgespräche,

und er führte die erste kritische Sendung

für Konsumenten ein. „Mit kritischem

Griffel“ hieß sie und wurde zur

damals besten Sendezeit am frühen

Samstagnachmittag ausgestrahlt.

Dann, 1971, wurde er auf der Liste des

Landesrings der Unabhängigen in

Bern überraschend in den Nationalrat

gewählt. Dort fiel er als seriöser

Arbeiter in den Kommissionen (etwa

zum Medienrecht) und als unerbittlicher

Kritiker der bundesrätlichen

Wirtschafts- und Konjunkturpolitik

auf. Dann kam zu seiner Behinderung

durch eine Kinderlähmung noch die

Parkinson-Krankheit hinzu, und er

musste deshalb 1978 schweren Herzens

aus dem Nationalrat zurücktreten.

Die folgenden Jahre waren dann

– er hatte seine geliebte Gattin, Gefährtin

und Betreuerin Hilde Grünig

schon früh verloren – von einer zunehmenden

Vereinsamung geprägt.

Seine letzten fünf Jahre verbrachte er

in einem Berner Pflegeheim.

Radikaler Denker

Neben seinem beruflichen Wirken

und der direkten politischen Arbeit

steht das schriftstellerische Werk

Salzmanns. Er hat rund ein Dutzend

Bücher geschrieben, dazu zahlreiche

Schriften und Tausende von Artikeln.

In „Bürger für die Gesetze“ (1949)

setzt sich der leidenschaftliche Liberale

kritisch mit dem Staat als Erzieher

auseinander und fordert einen

freien Bildungsmarkt. In „Jenseits der

Interessenpolitik“ (1953) widmet er

sich der grossen Auseinandersetzung

zwischen Kommunismus und Kapitalismus

und plädiert für eine wahrhaft

liberale Wirtschaftsordnung mit

starken staatlichen Leitplanken. Und

in „Mit der Freiheit leben“ (1961) vertieft

er diese Auseinandersetzung

zwischen den beiden rivalisierenden

Gesellschaftssystemen und fordert

seinen radikal liberalsozialen dritten

Weg.

Salzmanns Biograf weist mit Recht

auf dessen letzte Schrift „Gedanken

zu einer lebenswerten Zukunft“

(1985) als eigentliches gedankliches

Vermächtnis hin. Die programmatische

Schrift fasst die Positionen der

Liberalsozialisten – wohlbegründet

und konzentriert – zusammen. Sie

entstand in enger Zusammenarbeit

mit dem damaligen Sekretär der Partei,

Hans Barth. Der Einleitungssatz

ist typisch für das Bürgerverständnis

des philosophisch denkenden und

02/2014 www.humane-wirtschaft.de 37

politischen handelnden Menschen

Friedrich Salzmann:

„Wir sind nicht nur verantwortlich

für das, was wir tun, sondern

auch für alles, was wir widerspruchslos

dulden.“

Der spaltende Geist und das Geldsystem – Peter Berner

Für eine Diskussionskultur im Geiste integraler Wahrheitsfindung.

Meine vorangestellten Ausführungen

über den Umgang mit Bösem und Gutem

in unserer politischen Kultur („Vom

spaltenden Geist zu integraler Politik“,

HUMANE WIRTSCHAFT 01/2014) endeten

mit einer Beschreibung der positiven

Erfahrung, die ich mit der Dialog-

Methode nach David Bohm in einer

Gesprächsgruppe zum Thema „Integrale

Politik“ gemacht habe. Hier wurde

modellhaft jene „integrale Wahrheitsfindung“

praktiziert, die ich für

geeignet halte, den spaltenden Geist,

welcher unsere politische Kultur heute

beherrscht, zu überwinden und ein

humanes, friedvolles, nachhaltig wirtschaftendes

Gemeinwesen zu entwickeln

und zu gestalten.

Integrale Wahrheitsfindung

Wieso müssen wir uns über Wahrheitsfindung

überhaupt Gedanken machen?

„Wenn ich wissen will, ob es draußen

regnet, gehe ich ans Fenster und schaue

nach“, sagt Ken Wilber, und wenn du

mich nach dem Weg zum Bahnhof fragst

und ich ihn kenne und dir zeige, wissen

wir hinterher beide, was vorher nur ich

wusste. Wo also liegt das Problem? Nun

– überall dort, wo ein Bereich der Wirklichkeit

komplexer wird und nicht mehr

durch einen einfachen Erkenntnisakt zu

erfassen ist wie das gegenwärtige Wetter

oder der Weg zum Bahnhof, wird es

natürlich etwas schwieriger. Und dies

ist mit vielen Wirklichkeitsbereichen,

mit denen wir uns als menschliche Gemeinschaften

befassen, eben der Fall –

von der Gestaltung eines Gartens über

die Leitung eines Unternehmens bis hin

zum Design des weltweiten Geldsystems

oder gar einer gezielten Beeinflussung

des Erdklimas.

In einem solchen Fall kann jede® der

Beteiligten in der Regel nur einen Teil

der Wirklichkeit, die gerade zu untersuchen

oder zu gestalten ist, erkennen

und verstehen – was ebenfalls

so lange unproblematisch ist, wie ich

als Betroffene® mir dessen bewusst

bin, wo die Grenzen meines Wissens

liegen. Genau hier aber setzen die

Schwierigkeiten ein, mit denen wir im

gesellschaftlichen Leben oft zu tun bekommen,

sei es im Alltag, in der Wissenschaft

oder in der Politik. Problematisch

wird es nämlich dann, wenn

die Menschen, die an einem gemeinsamen

Prozess der Wahrheits- und

Entscheidungsfindung beteiligt sind,

ihr jeweiliges persönliches Teilwissen

(ihre „Halbwahrheit“) fälschlich mit

der gesamten Wahrheit gleichsetzen.

Daraus entsteht ein Habitus, den ich

als „Hochmut der Halbwahrheit“ bezeichnen

möchte. Dieser kann auf unterschiedliche

Weise gelebt werden,

sei es ganz offen als missionarische

Haltung, welche die anderen überzeugen

und „bekehren“ will oder eher indirekt

als jene in der Politik „demokratischer“

Gesellschaften heute gängige

Haltung, welche versucht, durch Manipulations-

und Machtmittel verschiedener

Art Mehrheiten (oder einflussreiche

Minderheiten) hinter der eigenen

Position zu versammeln.

Denn es ist nicht allein die Komplexität

der Tatsachen, die eine Wahrheitsfindung

erschwert. Wir Menschen

haben seit vielen Jahrtausenden billigend

unterstützt oder aktiv daran mit

gearbeitet, dass unsere geistig-seelische

Schöpferkraft an priesterliche

Hierarchien oder technische Systeme

delegiert und infolgedessen weitgehend

degeneriert wurde. Dies begann

mit der Einführung der Schrift

in den alten Hochkulturen, die gemäß

der Warnung damaliger Weiser

tatsächlich kollektiv unser Gedächtnis

schwächte und endet wahrscheinlich

noch nicht bei den heutigen Navigationssystemen,

die beginnen,

unsere Fähigkeit zu räumlicher Orientierung

verkümmern zu lassen. Eine

herausragende Rolle spielt dabei

das Verkümmern unseres Wahrheitssinnes

durch einen weitgehenden Verlust

unserer „Seelenverankerung“,

unserer inneren Verbindung mit jenem

transzendenten Seinsgrund, dem wir

entstammen, und damit eine Schwächung

unserer ureigensten Gewissensbindung

oder moralischen Urteilskraft

– und deren Abtretung an äußere Hierarchien,

zunächst an die Priester

der verschiedenen Religionen, heute

zunehmend an die Experten der materialistischen

Wissenschaft und die Produzenten der modernen Massenmedien,

wobei ich diese beiden Systeme

zusammengefasst als „Wahrheitsindustrie“

bezeichnen möchte.

Wer heute die Welt, in der wir leben,

möglichst ganzheitlich verstehen will,

muss zwei Schleier durchstoßen: zum

einen den psychologischen Schleier

aus Versuchungen zu Scham, Schuldgefühlen,

ohnmächtiger Resignation,

panischer Angst, privatisierender Gier,

heiligem Zorn oder selbstgerechter,

das Böse auf Gegner projizierender

Fehlersuche, der sich oft vor eine ungeschminkte

Erkenntnis der Tatsachen

schiebt – zum anderen den Schleier der

veröffentlichten Meinung, den die oben

genannte Wahrheitsindustrie über uns

ausbreitet. Und groß ist die Versuchung,

alternative Wahrheitssuche so

zu betreiben, dass das Modell „hier

Expertentum – dort gläubige Gefolgschaft“

einfach kopiert und mit anderen,

scheinbar besseren oder richtigeren

Inhalten versehen wird – und dann

versucht wird mit den großen Systemen

in Konkurrenz zu gehen (was in der Regel

in Einverleibung oder Vernichtung

der alternativen Herausforderung endet),

anstatt diese Dynamik grundsätzlich

zu transzendieren.

Dies nämlich erfordert einen Weg, den

ich „Demut der Halbwahrheit“ nennen

würde. Hier eben betreten wir den Bereich

dessen, was ich[1] als „integrale

Wahrheitsfindung“ bezeichnen möchte.

Denn hier wählen wir als Beteiligte

eine Grundhaltung, die besagt: Da ich

davon ausgehen kann, dass ich allein

die komplexe Wirklichkeit nicht überblicke

(auch wenn es noch so sehr den

Anschein haben mag), da es aber für

eine gute Entscheidung des Gemeinwesens

wichtig ist, dass wir der jeweils

zutreffenden Wahrheit so nah wie möglich

kommen, bin ich als Teil dieses Gemeinwesens

essenziell darauf angewiesen,

dass auch alle anderen Beteiligten

ihre Teilwahrheit, ihren Zugang zum

Ganzen, ebenfalls in den „Pool“ hinein

geben. Das bedeutet praktisch: Wer

eine profilierte Position bezieht, die mir

befremdlich erscheint, löst nicht mehr

– wie bisher üblich – den Reflex aus,

ihn in die richtige Schublade einzuordnen

und mir damit gegebenenfalls vom

Leib zu halten, sondern wird innerlich

1 in Anlehnung an die integrale Philosophie nach Jean

Gebser, Ken Wilber und anderen

willkommen geheißen als eine Person,

die – über die Stimme ihres Gewissens,

welche jede(n) Einzelne(n) an das universelle

Bewusstsein zurück bindet

– die Wahrheitsfindung der Gemeinschaft

vervollständigt.

Unvergängliche Spuren am Strand des Lebens – Die Redaktion

In memoriam Margrit Kennedy.

Am 28. Dezember 2013 verstarb

Margrit Kennedy in ihrem Zuhause

in Steyerberg an Krebs.

Bereits Ende der 70er Jahre begann

sie, innerhalb der beruflichen Tätigkeit

als Architektin und Stadtplanerin

die ökologischen Fragen in

den Mittelpunkt ihres Wirkens zu stellen.

Ihr Leben bekam jedoch ab 1982

eine unvorhersehbare Wendung. Sie

entdeckte die Ursachen für jene Auswirkungen,

die ihre Arbeit als umweltbewusst

denkende Wissenschaftlerin

und Planerin stets maßgeblich und vor

allen Dingen negativ beeinträchtigten

im herrschenden Geldsystem. Sie war

überzeugt, dass die Mechanismen einer

auf unendliches Wachstum ausgerichteten

Wirtschaft niemals mit den

Erfordernissen eines respektvollen

und wertschätzenden Umgangs mit

der Natur vereinbar sind. Auch erkannte

sie, wie die zunehmenden sozialen

Verwerfungen eng mit dem Geldsystem

zusammen hingen, das vor allen

Dingen zu einem prädestiniert war:

Immense Geldvermögen bei einer verschwindend

geringen Zahl von Menschen

zu kumulieren. Und das auf Kosten

und zu Lasten der Gesamtheit. Die

berufliche und gesellschaftliche Stellung

erlaubte es ihr, sich auf wirkungsvolle

Weise für Veränderungen starkzumachen.

Doch Margrit Kennedy beließ

es nicht bei theoretischen Forderungen

an abstrakte Adressaten.

Sie ergriff Initiative und nutzte internationale

Erfahrung und den Fundus an

Kontakten, um konkrete Projekte in die

Tat umzusetzen.

Sowohl im deutschsprachigen Raum

als auch weltweit wäre die Entwicklung

komplementärer Währungen heute

nicht auf dem Stand, auf dem sie

sich befindet.

Mit Margrit Kennedy verliert diese Bewegung

zwar eine der herausragenden

Kräfte, aber Impulse sind längst

in wegweisenden Projekten verwirklicht,

sodass der Geist ihrer Arbeit unverwüstliche

Früchte trägt. Mit „Geld

ohne Zinsen und Inflation“ legte sie

bereits 1991 ein leicht verständliches

Buch vor. Unzähligen Menschen

wurde damit der Blick in die Welt der

scheinbar undurchsichtigen Zusammenhänge

des Geldes geschärft. „Occupy

Money«, ihre letzte Buchveröffentlichung,

hat die sich weltweit

formierende Bewegung von Protestgruppen

mit grundlegendem Wissen

inspiriert. Wissen, das Instrumente an

die Hand gibt, mit denen aus Protesten

gegen vermeintlich fragwürdige

Mächte, eindeutige Forderungen für

Zukunftslösungen hervorgehen können.

Natürlich bemerkte Margrit Kennedy

zeitlebens, wie dick die Bretter

sind, die man bohren muss, um ein

derart fundamentales Umdenken vor

allem auf höchster politischer Ebene

zu erwirken. Ehrgeizige Ziele, dessen

war sie sich bewusst, erreicht man nur

durch vielschichtige Arbeit, maßgeblich

solche, die „von unten“ initiiert

wird. „Vielfalt“ war ohnehin ein Stichwort,

das sie stets bewegte. „Wir haben

bezüglich Kleidung, Autos und unendlich

vielen Dingen des Lebens eine

große Vielfalt an Angeboten. Zu nahezu

jeder einzelnen Vorliebe der Menschen

gibt es eine passende Auswahl.

Andererseits scheinen wir zu glauben,

dass eine einzige Geldform ausreicht,

all die Funktionen zu erfüllen,

die das Leben mit sich bringt!“ „Warum

lassen wir den Gedanken nicht zu,

dass es sinnvoll ist, ein unerschöpfliches

Reservoir an Zahlungsmitteln zu

gestalten, um die unterschiedlichen